「日本とアメリカ、和人とアイヌ。平民宰相は暗殺され、天才少女は夭折した」1921(大正10)年 1922(大正11)年【連載:死の百年史1921-2020】第2回(宝泉薫)

連載:死の百年史1921-2020 (作家・宝泉薫)

■1922(大正11)年

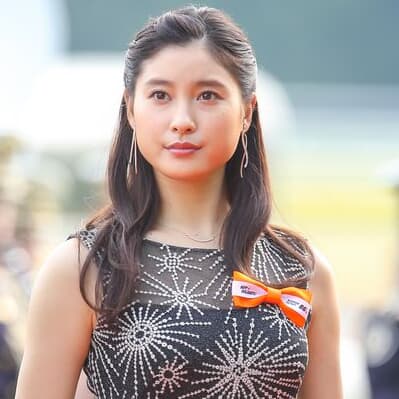

アイヌ文学とひきかえに、夭折したバイリンガル少女

知里幸恵(享年19)

日清日露の戦勝と第一次世界大戦での「漁夫の利」によって、世界の列強入りを果たした大日本帝国。しかし、国内には滅亡の危機に瀕する民族がいた。アイヌだ。

北海道で古くから独自の文化を築いてきたが、和人の搾取や迫害により衰退。文字を持たず、農耕を行なってこなかったことで差別され、民族としての誇りも失われつつあった。そんな状況を少なからず変えたのが、大正12(1923)年に出版された『アイヌ神謡集』(知里幸恵)である。

知里はアイヌの天才少女で、学校ではどの和人よりも賢く、15歳のとき、言語学者の金田一京助に見いだされた。これを機に、祖母や叔母が口承していた詩を翻訳する作業に取りかかり、11年5月に上京。アイヌ語にも日本語にも長けた卓越した能力で、この本を完成させ、アイヌの文化、そして民族性への評価につなげたのだ。

しかし、彼女はその成果を自分の目で見届けることができなかった。上京から4ヶ月後、まさに本の校正を終えた夜に19年の生涯を終えてしまったからだ。死因は心臓麻痺。14歳ごろから心臓を患い、死の11日前には僧帽弁狭窄症の診断を下されていた。故郷に結婚を誓った恋人のいる彼女は、診断書に記された「結婚不可」という言葉に絶望したという。

両親に宛てた手紙に、彼女は「此のからだで結婚する資格のないこともよく知っていました」としながら、こう続けた。

「人のからだをめぐる血潮と同じ血汐が、いたんだ、不完全な心臓を流れ出づるままに、やはり、人の子が持つであろう、いろいろな空想や理想を胸にえがき、家庭生活に対する憧憬に似たものを持っていました。(略)ほんとうに馬鹿なのです、私は……。」

それでも、静養に務めながら、アイヌの文学を伝えることに一生を捧げようと決意し、亡くなる前日には故郷の自然を讃えるこんな詩を書いている。

「空は実に何とも云えぬ程美しかった/何という蒼さ 静けさ 深さであろう!/又、沈みゆく太陽は、何という輝かしさ/神々しさであろう!(略)彼処は静かで幸福に満ちている」

彼女は文才のみならず、差別にも堪えうる強い意志とクリスチャンらしい敬虔な思いやりを持っていた。当時9歳だった京助の息子・春彦にも慕われ、翌日には近所の神社の祭りに行く約束もしていた。欠陥は心臓だけで、それが命取りになったのである。

その薄倖な生涯は、アイヌそのものの運命にも重なって見える。

(宝泉薫 作家・芸能評論家)

- 1

- 2